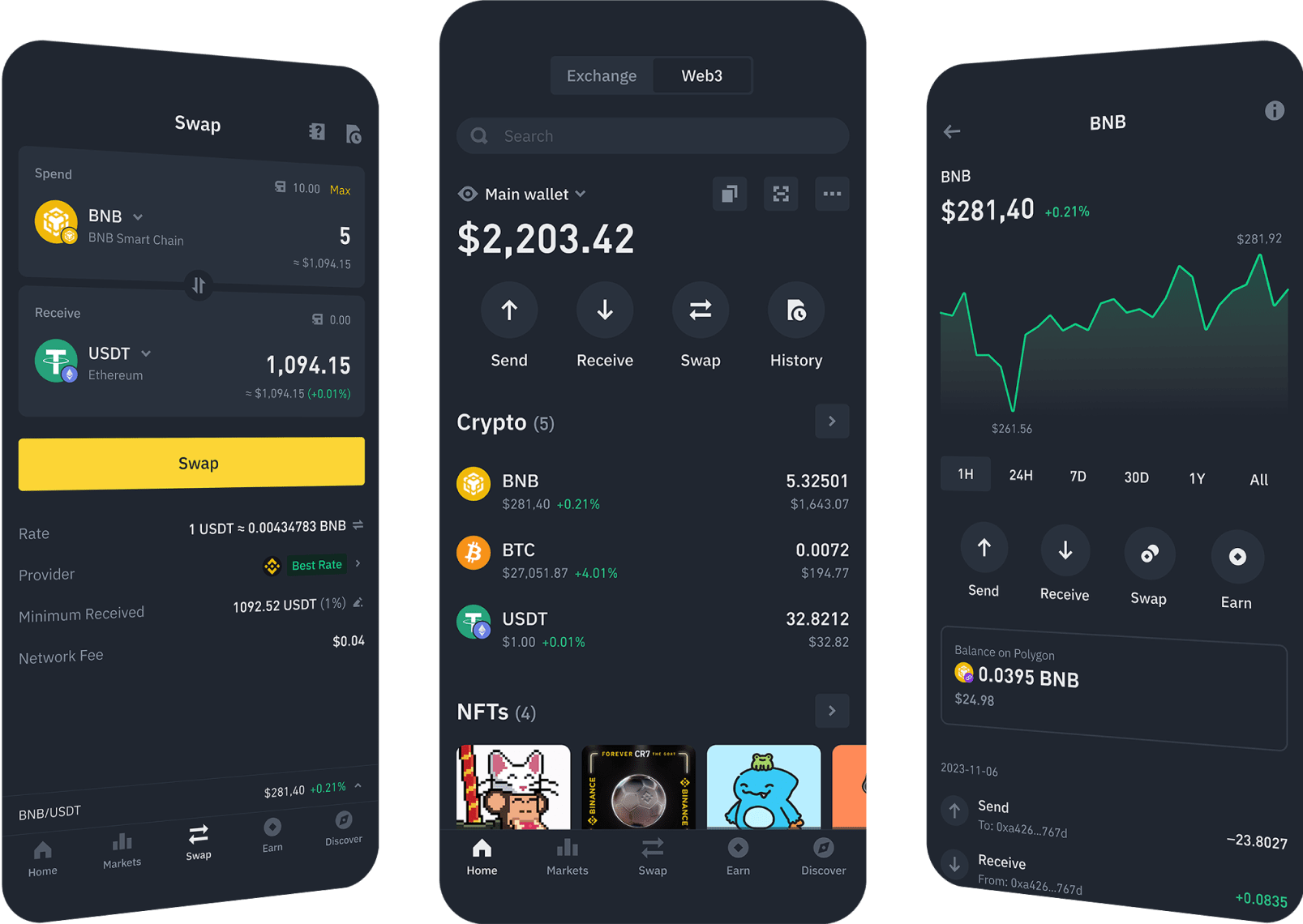

用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。

在比特币于 2009 年横空出世,开启去中心化加密货币新纪元之前,数字货币领域并非一片空白。那些为比特币诞生奠定基础的尝试,可被统称为 “前比特币” 探索,它们在技术演进、理念传播等方面发挥了关键作用。

早期电子货币探索可追溯至 20 世纪 90 年代。1990 年,David Chaum 创立了 DigiCash 公司,推出了 Ecash 电子现金系统。Ecash 采用盲签名技术,保障用户交易的匿名性,用户能从银行提取电子现金并用于线上线下支付,无需第三方中介。但 Ecash 依赖中心化银行,且因商业模式问题,最终走向失败。不过,其匿名支付理念为后续加密货币发展提供了灵感。

1997 年,Adam Back 发明了 Hashcash,引入工作量证明(PoW)机制。在 Hashcash 系统中,用户需通过计算复杂数学难题生成特定 Hash 值,解决难题过程需消耗一定算力与时间,以此限制垃圾邮件发送数量。这一机制后来被比特币借鉴,用于解决分布式网络中的双重支付问题,并确保区块链的安全性与去中心化特性。

与此同时,密码朋克运动蓬勃发展,该组织成员坚信密码学技术能实现个人隐私保护与自由通信,对数字货币发展极为关注。1998 年,Wei Dai 提出 B-money 构想,这是一种去中心化电子货币系统,使用 PoW 机制达成分布式共识,参与者通过竞争解决数学问题获取新币奖励。虽 B-money 未真正落地,但它勾勒出去中心化数字货币的雏形,在密码朋克社区引发广泛讨论,为比特币的诞生营造了思想氛围。

2005 年,Hal Finney 推出可重复使用的工作量证明(RPOW)系统,进一步优化工作量证明机制,允许用户重复使用已完成的工作量证明结果,减少算力浪费。Finney 与比特币创始人中本聪保持密切邮件往来,其 RPOW 理念可能影响了比特币设计思路。

币安的核心价值观指导着团队的目标、决策和行动,让团队间的协作跨越国籍、文化与背景,最终实现币安团队的共同愿景。